- Profesor: Hermann Doetsch

- Profesor: David Klein

- Profesor: Hermann Doetsch

- Profesor: David Klein

- Profesor: David Klein

- Profesor: Katharina Simon

- Profesor: Katharina Simon

- Profesor: David Klein

- Profesor: Katharina Simon

- Profesor: Katharina Simon

Organisiert um Voltaires Candide als Knotenpunkt möchte das

Seminar epochenübergreifend die Beziehung von Aufklärung und

Utopie/Dystopie reflektieren. Zu Beginn soll die Tradition der Utopie

vor der Aufklärung kurz umrissen werden (Platon, Morus, Campanella). Im

nächsten Schritt soll die Utopie im Kontext der französischen Aufklärung

und auch in der Beziehung zu den contes philosophiques bis in

das Umfeld der französischen Revolution hinein genauer untersucht

werden, hierbei wird auch die architekturale Seite der Utopie bzw. die

Utopie in der Architektur besonders betrachtet werden (Mercier, Saline

von Arc-et-Senans, aber auch auf die femmes des Lumières wollen wir

einen genauen Blick werfen). Anschließend möchten wir natürlich genauer

erproben, wie Voltaires Candide in diesem Lichte erscheint. Das

Seminar möchte dann aber auch genauer nachvollziehen, wie die

Aufklärung (auch über Frankreich hinaus) bis in unsere gegenwärtigen

Diskurse weiterwirkt und wie sie dabei rezipiert wird und will dies in

Beziehung zur Verwandlung der Utopie in die Dystopie setzen, die das 20.

Jahrhundert kennzeichnet ‒ hier liegt der Fokus also auf dem 20. und

21. Jahrhundert (Themen sind hier unter anderem Adorno/Horkheimer,

Orwell, Foucault zu Aufklärung und Heterotopie sowie Rassismus und

Aufklärung). Auf individuelle Interessen können wir in diesem offen

gestalteten Seminar aber ebenfalls Rücksicht nehmen.

- Profesor: David Klein

- Profesor: Katharina Simon

- Profesor: Katharina Simon

- Profesor: Hermann Doetsch

- Profesor: David Klein

- Profesor: Daniel Graziadei

- Profesor: David Klein

- Profesor: David Klein

- Profesor: Veit Lindner

- Profesor: Susanne Dürr

- Profesor: David Klein

- Profesor: Susanne Dürr

- Profesor: David Klein

- Profesor: Susanne Dürr

- Profesor: David Klein

- Profesor: Susanne Dürr

- Profesor: David Klein

- Profesor: Susanne Dürr

- Profesor: David Klein

- Profesor: Daniel Graziadei

- Profesor: David Klein

- Profesor: Daniel Graziadei

- Profesor: David Klein

- Profesor: Daniel Graziadei

- Profesor: David Klein

- Profesor: David Klein

- Profesor: Katharina Simon

- Profesor: Susanne Dürr

- Profesor: Susanne Dürr

- Profesor: David Klein

- Profesor: Susanne Dürr

- Profesor: Susanne Dürr

- Profesor: David Klein

- Profesor: Susanne Dürr

- Profesor: Susanne Dürr

- Profesor: David Klein

Ziel des Kurses ist die Einführung in die Textanalyse in den drei Gattungen Lyrik, Narrativik und Drama.

Wichtige Basis sind hierfür Grundkenntnisse der Semiotik (Zeichenlehre) und der Kommunikationstheorie, die den ersten Teil des Programms darstellen. Den Schwerpunkt des Grundkurses bildet die Vermittlung von Rüstzeug zur Analyse literarischer Texte. Im Kurs werden Pragmatik, Semantik und Syntax anhand von Beispielen aus der französischen Lyrik behandelt, sowie die Sekundärcodes Rhetorik und Metrik. Es folgen die wichtigsten Analysekategorien narrativer und dramatischer Texte.

Neben dem Basiswissen zur Textanalyse erwerben Sie dabei auch Grundkenntnisse zur Gattungstheorie, ebenso wie zu mindestens drei für die französische Literaturgeschichte relevanten Epochen. Das wesentlichste Ziel des Literaturwissenschaftsstudiums ist es, diese Textkenntnis bis zum Examen anhand von Seminaren, Vorlesungen und Übungen, vor allem aber durch eigenständige Erarbeitung von zentralen Texten der französischen Literatur auszubauen.

Die dreistündig angelegte Übung beginnt um 10.00 Uhr und endet um 12.15 Uhr.

Der Kurs gliedert sich in zwei Stunden Theorie mit Anwendungsbeispielen und eine Stunde Textlektüre und -analyse.

Textbasis:

1. Ronsard, Sonnets pour Helene (in Kopien im Kurs)

2. Ausgewählte narrative Texte (in Kopien im Kurs)

3. Racine, Bérénice, hg. v. Cécile Lignereux, Paris: Larousse 2011 [= Petits Classiques Larousse] (zur Anschaffung und eigenständiger Lektüre).

Für das Bestehen des Kurses sind notwendig:

1. zwei jeweils bestandene Textanalysen (benotet),

2. die regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen,

3. die Abfassung eines Sitzungsprotokolls (benotet)

4. eine Übung zum Bibliographieren (benotet).

- Profesor: Susanne Dürr

- Profesor: Susanne Dürr

- Profesor: David Klein

Die Vorlesung setzt bewusst Texte in den Mittelpunkt, die für die französische Kultur- und Literaturgeschichte als richtungsweisend gelten können und darüber hinaus oft genug auch in den Kanon der europäischen Literatur eingegangen sind. Beginnend mit Chrétien de Troyes, dem bedeutendsten Vertreter des Höfischen Romans und Vorbild von Hartmann v. Aue, setzt sich die Vorlesung mit der petrarkistischen Liebeslyrik Pierre de Ronsards als wichtigstem Lyriker der sich selbstbewusst „Siebengestirn“ (Pléiade) nennenden Dichtergruppe des 16. Jahrhunderts fort. Das Drama des 17. Jahrhunderts repräsentiert Racine mit seiner Tragödie Phèdre; mit Madame de La Fayettes La Princesse de Clèves steht der Roman der Klassik bereits auf der Schwelle zu einer das 18. Jahrhundert prägenden Literatur der Innerlichkeit, die sich in der Komödie Marivaux‘ Bahn bricht und in dem fulminanten Briefroman von Choderlos de Laclos am Ende der Lumières ihren Abgesang findet. Schwellenwerk sind auch Charles Baudelaires Fleurs du mal, die als wichtigste Lyriksammlung des 19. Jahrhunderts noch wesentliche Kennzeichen der Romantik aufweisen, aber in einer radikalen Drehung des Verhältnisses von Sprache und Gegenstand bereits die Moderne vorbereiten, die im 20. Jahrhundert einen ihrer wichtigsten Dichter in Paul Éluard findet. Ähnliches geschieht im Roman: Wo der Père Goriot eines Honoré de Balzac alles daran setzt, beim Leser einen effet de réel zu erzielen, indem er ihn in den lebensweltlich bekannten Kosmos von Paris versetzt, zersetzt sich die „Welt im Text“ im Roman der Nouveaux Romanciers des 20. Jahrhunderts, wie etwa in Nathalie Sarrautes ebenfalls in Paris angesiedeltem Planétarium. Die Strahlkraft französischer Texte des 21. Jahrhunderts beweisen vor allem Yasmina Rezas internationales Erfolgsdrama Le Dieu du carnage, wie – mit Blick vor allem auf die Achsen von race und gender Marie NDiayes Erzählungen aus dem Band Trois femmes puissantes.

Natürlich lässt sich diese Auswahl nicht schlüssig begründen: warum Ronsard, aber nicht Rabelais und Montaigne? Warum Racine, aber nicht Molière oder D’Urfé? Warum nicht sodann Voltaire, Rousseau, Diderot und später Stendhal, Flaubert, Rimbaud oder Mallarmé? Éluard, aber nicht Apollinaire oder Desnos? Und wo bleibt Houellebecq? Die Liste ließe sich nahezu endlos fortsetzen, klar ist jedenfalls, dass ein Anspruch auf Vollständigkeit zum Scheitern verurteilt ist. Die Auswahl deckt sich vielmehr mit den Werken des Staatsexamenskanons und die Vorlesung möchte anhand der genauen Lektüre zentraler Texte - und darin wieder zentraler "Schlüsselstellen" – Strukturen einander sich ablösender Denk- und Wissenssysteme in drei Gattungen vom Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert skizzieren. Damit richtet sie sich gezielt an Studierende, die sich - auch im Hinblick auf bevorstehende Examina - Inseln im Meer der Kanontexte erarbeiten wollen. Daher sei ausdrücklich auch auf die sich zeitlich an die Vorlesung anschließende Lektüreübung verwiesen, in der neben der in der jeweiligen Vorlesungssitzung behandelten Textstelle weitere Passagen desselben Gesamttextes zur gemeinsamen Erarbeitung ausgegeben werden, um damit auch die Techniken der Textanalyse zu stärken.

Folgende Autor:innen bzw. Texte werden voraussichtlich Gegenstand der Vorlesung sein:

Chrétien de Troyes, Erec et Enide; Ronsard, Sonnets pour Helene; Racine, Phèdre; Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves; Marivaux, La Double inconstance; Laclos, Les Liaisons dangereuses; Baudelaire, Les Fleurs du Mal; Balzac, Le Père Goriot; Éluard, Capitale de la douleur, Sarraute, Le Planétarium; Reza, Le Dieu du carnage, NDiaye, Trois femmes puissantes.

- Profesor: Susanne Dürr

- Profesor: Susanne Dürr

- Profesor: David Klein

- Profesor: Julia Wuttig

- Profesor: Julia Wuttig (vhb)

- Profesor: Julia Wuttig

- Profesor: Julia Wuttig (vhb)

Der argentinisch-französische Schriftsteller Julio Cortázar gehört zu den Wegbereitern des lateinamerikanischen "boom" der 1960er Jahre. Er ist nicht nur Erneuerer des fantastischen cuento, sondern hat mit Rayuela einen Roman geschaffen, der die spanischsprachige Erzähltradition nachhaltig verändert hat und heute als einer der großen lateinamerikanischen Literaturklassiker gilt.

Berühmt ist Cortázar unter anderem aufgrund seines skurrilen Blicks auf den Alltag zwischen Beunruhigung und Humor. Diesen absurden Zwischenwelten wollen wir im Seminar gemeinsam nachspüren, und uns anhand grundlegender Theorietexte über Räume in der Literatur Gedanken machen.

Als Seminarteilnehmer lesen Sie bitte vorbereitend den Roman Rayuela:

Edicones Cátedra: Madrid 2018 / (deutsche Ausgabe: Suhrkamp: Frankfurt a.M. 2014)

- Profesor: Veit Lindner

Was sind die Zusammenhänge von Macht und Gewalt?

Wie werden sie in der lateinamerikanischen Literatur des späten 19. und im 20. Jahrhunderts dargestellt?

Mithilfe von Hannah Arendts Überlegungen On Violence und Eduardo Galeanos Überlegungen zu Las venas abiertas de América Latina wollen wir uns der Beantwortung der ersten Frage nähern.

Mithilfe von Romanen aus der hispanoamerikanischen und der brasilianischen Literatur wollen wir die zweite Frage beantworten.

- Profesor: Daniel Graziadei

- Profesor: Laura Mair

- Profesor: Luis Schäfer

- Profesor: Julia Wuttig

- Profesor: Julia Wuttig (vhb)

About the Course

Writing Global Health is a virtual workshop series that aims to narrate, communicate and disseminate global health science and research on a global scale. We build this scale with our workshop participants through both a sensitization towards multiple modes and media and a critical assessment of what works, when, and where. Drawing on research and scientific exchanges within the EUGLOH project, we ground this workshop in the core literary traditions of storytelling and creative writing, extending these ideas into the realm of scientific popularization. We welcome projects of all sizes and ambitions as we explore possibilities of communicating your work within EUGLOH (and your individual research on global health) to a broader public.

Objectives

The goal is to enable students to create informative material in various forms and for different media, give them the skills to assess the potential of this material, and to disseminate information about a project in different forms on appropriate channels.

- Profesor: Maria Cercos

- Profesor: Nicolle Faver

- Profesor: Daniel Graziadei

- Profesor: Daniella Luca

- Profesor: Divya Madhavan Brochier

- Profesor: Susanne Meisch

- Profesor: Mark Olival-Bartley

- Profesor: Julia Wuttig

- Profesor: Julia Wuttig (vhb)

- Profesor: Julia Wuttig

- Profesor: Julia Wuttig (vhb)

- Profesor: David Klein

- Profesor: Dagmar Stöferle

- Profesor: Susanne Dürr

- Profesor: Susanne Dürr

- Profesor: Susanne Dürr

- Profesor: Susanne Dürr

- Profesor: Susanne Dürr

- Profesor: Susanne Dürr

- Profesor: David Klein

- Profesor: Katharina Simon

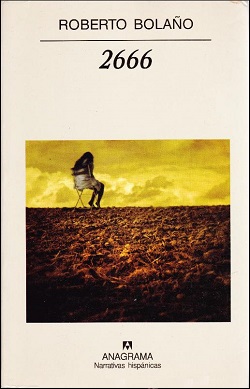

In diesem Proseminar werden wir uns dem posthum erschienen Mammutroman 2666 von Roberto Bolaño widmen. Neben einem literaturwissenschaftlichen Herangehen an die unterschiedlichen Teile des Romans werden wir, in Kooperation mit den Kammerspielen München, auch die Übersetzung des Romans auf die Bühne reflektieren und diskutieren.

Bitte besorgen Sie sich den Roman im Original (und notfalls auch in Übersetzung) und lesen ihn!

Mein Tipp hierzu: Unterstützen Sie den lokalen Buchhandel und bestellen Sie 2666 frühzeitig in der einzigen spanischen Buchhandlung Münchens.

- Profesor: Daniel Graziadei

- Profesor: Raphael Wiegand

Kursbeschreibung

Die Masterübung bietet Gelegenheit zur Wiederholung grundlegender Methoden der Analyse literarischer Texte (Lyrik, Narrativik, Drama) in spanischer und französischer Sprache. Ferner bietet Sie Einblicke in digitale Werkzeuge, die das literaturwissenschaftliche Arbeiten erleichtern und zugleich mit modernen Verfahren anreichern sollen. Hierzu gehört neben dem Arbeiten mit Literaturdatenbanken und 'Zitiersoftware' der Erstkontakt mit statistischen Verfahren der Textanalyse mithilfe von R-Studio und vergleichbaren Werkzeugen. Dabei gilt es die Wirksamkeit moderner Techniken der 'Digital Humanities' gegenüber 'traditionellen' Verfahren für literatur- und kulturwissenschaftliche Fragestellungen abzuwägen.

Das Textkorpus wird in der ersten Sitzung bekannt gegeben. Es wird empfohlen, ein Benutzerkonto beim DHV-Lab der LMU zu beantragen:

https://dhvlab.gwi.uni-muenchen.de/mgmt/labuser/signup

Abschlussaufgabe (Portfolio)

Sie schließen diesen Kurs mit der Zusammenstellung eines Portfolios ab. Mit dem Portfolio dokumentieren Sie insgesamt vier Kurseinheiten (Methoden), die im Kurs auch als Hausaufgaben gestellt wurden. Konkret heißt dies: Sie erstellen ein Dokument, das alle vier Hausaufgaben enthält, in denen meine Korrekturen umgesetzt sind. Ferner reflektieren Sie, inwieweit die gelernten Methoden in ihrer Arbeit relevant, brauchbar oder nur bedingt brauchbar sind. Dies können Sie zu jeder einzelnen Methode machen oder summarisch in Bezug auf alle vier bearbeiteten Methoden.

Die Methoden sind:

1. Thesenbildung

2. Endnote

3. Isotopieanalyse / Raumsemantik

4. Aktantenanalyse

Die Abgabe erfolgt idealerweise im Laufe des August. Letzte Deadline ist der 10. September 2020.

- Profesor: David Klein

Dies ist der Moodle-Kurs zur Einführungsübung in die spanische Literaturwissenschaft bei Dr. Daniel Graziadei.

Herzlich willkommen!

- Profesor: Daniel Graziadei

Der Kurs macht mit den wichtigsten Methoden und Modellen vertraut, die der systematischen Analyse literarischer Texte in spanischer Sprache dienen. Hierbei sollen alle vier Gattungen (Lyrik, Drama, Narrativik und Film) hinsichtlich ihrer spezifischen Charakteristika berücksichtigt werden. Zudem macht der Kurs mit den wichtigsten Epochenbegriffen und den damit assoziierten textuellen Merkmalen vertraut.

- Profesor: David Klein

Ziel des Kurses ist die Einführung in die Textanalyse in den drei Gattungen Lyrik, Narrativik und Drama.

Wichtige Basis sind hierfür Grundkenntnisse der Semiotik (Zeichenlehre) und der Kommunikationstheorie, die den ersten Teil des Programms darstellen. Den Schwerpunkt des Grundkurses bildet die Vermittlung von Rüstzeug zur Analyse literarischer Texte. Im Kurs werden Pragmatik, Semantik und Syntax anhand von Beispielen aus der spanischen Lyrik behandelt, sowie die Sekundärcodes Rhetorik und Metrik. Es folgen die wichtigsten Analysekategorien narrativer und dramatischer Texte.

Neben dem Basiswissen zur Textanalyse erwerben Sie dabei auch Grundkenntnisse zur Gattungstheorie, ebenso wie zu mindestens drei für die spanische Literaturgeschichte relevanten Epochen. Das wesentlichste Ziel des Literaturwissenschaftsstudiums ist es, diese Textkenntnis bis zum Examen anhand von Seminaren, Vorlesungen und Übungen, vor allem aber durch eigenständige Erarbeitung von zentralen Texten der spanischen Literatur auszubauen.

Die dreistündig angelegte Übung beginnt um 10.00 Uhr und endet um 12.15 Uhr.

Der Kurs gliedert sich in zwei Stunden Theorie mit Anwendungsbeispielen und eine Stunde Textlektüre und -analyse.

Textbasis:

1. Garcilaso de la Vega, Sonetos (in Kopien im Kurs)

2. Ausgewählte narrative Texte (in Kopien im Kurs)

3. José Sanchis Sinisterra, ¡Ay, Carmela!, hg. v. Manuel Aznar, Soler Madrid: Cátedra, 2005 oder später (zur Anschaffung).

Für das Bestehen des Kurses sind notwendig:

1. zwei jeweils bestandene Textanalysen (benotet),

2. die regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen,

3. die Abfassung eines Sitzungsprotokolls (benotet)

4. eine Übung zum Bibliographieren (benotet).

- Profesor: Susanne Dürr

- Profesor: Daniel Graziadei

- Profesor: Gregor Specht

Grenzen schreiben | Grenzschreiben | Schreibgrenzen

- Wie werden Grenzen literarisch dargestellt?

- Wie werden Grenzgänge und Grenzgänger erzählt?

- Wo und wie stoßen diese Erzählungen an ihre erzählerischen Grenzen und wie wird dies vermittelt?

In diesem Proseminar werden wir uns mit der literarischen Darstellung von Grenzen, ihres Schutzes und ihrer Überwindung beschäftigen, aber auch mit den Grenzen des Beschreibbaren, den Grenzen des Schreibens.

Hierzu betrachten wir zeitgenössische Texte der hispano- und frankophonen Literaturen und zwei konkrete Grenzen:

- Die Grenze zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und den Vereinigten Mexikanischen Staaten auf dem nordamerikanischen Kontinent.

- Die Grenze zwischen Haiti und der dominikanischen Republik auf der karibischen Insel Hispaniola.

- Profesor: Daniel Graziadei

- Profesor: Julia Wuttig

Die Vorlesung macht mit grundlegenden Begrifflichkeiten und Methoden der Kultur- und Medienwissenschaften vertraut. Neben verschiedenen Auslegungen und Bearbeitungen des Kulturbegriffs, bietet sie einen selektiven Überblick verschiedener medien- und zeichentheoretischer Modelle. Hierbei sollen verschiedene mediale Ausprägungen von Bild- und Schriftmedien in typologischer wie historischer Perspektive Berücksichtigung finden. Zuletzt befasst sich die Vorlesung mit Theorieangeboten zur digitalen Medienumgebung der Gegenwart.

- Profesor: David Klein

Spätestens mit der Erfindung der doppelten Buchführung um 1300 kommt es – ausgehend von Norditalien – zu einer rasanten ‘Ökonomisierung’ der europäischen Kulturlandschaft. Bankwesen, Handel und Finanzadministration erfahren mit der Professionalisierung des Finanzwesens einen beispiellosen Innovationsschub. Der literarische Diskurs bleibt hiervon nicht unbenommen und richtet seine Aufmerksamkeit gerade in den populären (und ökonomisch erfolgreichen) Gattungen wie dem spanischen Schelmenroman und der comedia des Siglo de Oro auf die Frage nach dem Stellenwert des Geldes für Mensch und Gesellschaft: Bringt finanzieller Reichtum Unheil oder Segen, ist Geld sozialer Kleb- oder moralischer Sprengstoff? Wie lässt sich Reichtum im Zeichen des Katholizismus rechtmäßig erwirtschaften und sinnvoll verteilen?

Im Seminar möchten wir den Blick der Literatur auf das liebe Geld anhand einiger Beispiele der spanischen Literatur nachvollziehen. Dabei konzentrieren wir uns zunächst auf das 16. und 17. Jahrhundert, wagen dann aber den Sprung ins 19. Jahrhundert. Begleitend werden wir uns mit der Geschichte der doppelten Buchführung und den epistemologischen Auswirkungen dieser Finanztechnik beschäftigen.

Zur vorbereitenden Lektüre wird empfohlen: Anonym: El Lazarillo de Tormes (1554); Aho, James: Confession and Bookkeping (2005)

- Profesor: David Klein

Wie kaum eine andere lyrische Stilrichtung hat der Petrarkismus die europäische Literatur beeinflusst und ihre Geschichtsschreibung beschäftigt. Dies mag mitunter an der hohen Komplexität der Gedichte in der Nachfolge Petrarkas liegen, zielen diese doch auf formal-ästhetische Virtuosität ab, die durch einen ständigen Überbietungswettbewerb unter den Dichtern zusätzlich beflügelt wird.

Anhand intensiver, verweilender Lektüren petrarkistischer Sonette in französischer und spanischer Sprache will das Seminar mit bewährten Analysewerkzeugen vertraut machen, mit denen sich die Komplexität und Virtuosität textueller Artefakte (jeder Art) erschließen lässt.

- Profesor: David Klein

In den endlosen Weiten der Pampa reitet der Gaucho der Freiheit entgegen und in den düsteren Hafenspelunken der Metropole Buenos Aires betrinken sich zwielichtige Gestalten zu den wehmütigen Klängen eines Tango.

Bis in die Gegenwart wirken die nationalen Stereotype in der argentinischen Literatur. Dabei hat das Land am "Ende der Welt" noch einiges mehr zu bieten, als bloße Brauchtumspflege. Mit berühmten Autoren wie J.L. Borges oder Julio Cortázar hat Argentinien sogar großen Anteil an den Innovationen der Weltliteratur im 20. Jahrhundert.

Ziel dieses Seminars ist es, einen Überblick über das reiche literarische Erbe am Rio de la Plata bis in die antarktischen Gewässer zu verschaffen. Von der Romantik über die Phantastik bis zur Postmoderne - anhand ausgewählter Texte sollen einige Konstanten und Brüche aufgezeigt werden. Dabei wollen wir auch geschichtliche und kulturwissenschaftliche Fragestellungen berühren, die Argentinien zu einem einzigartigen literarischen Schmelztiegel machen.

- Profesor: David Klein

- Profesor: Veit Lindner

Neben einem Überblick über die wichtigsten Theorieansätze zur literarischen Fantastik verfolgen wir in gemeinsamer Lektüre die Entwicklung der fantastischen Kurzerzählung von Frankreich bis Lateinamerika ab der Mitte des 19. Jahrhunderts. Wir werden uns hierbei intensiv mit den fantastischen Erzählungen von Théophile Gautier, Guy de Maupassant, Charles Nodier, Leopoldo Lugones, Jorge Luis Borges und Julio Cortázar auseinandersetzen. Das Seminar ist sowohl für Studierende der französischen als auch der spanischen Literaturwissenschaften geeignet. Kenntnisse einer der beiden Sprachen sind von Vorteil. Kenntnisse in beiden Sprachen sind jedoch kein Muss.

- Profesor: David Klein

Eine scheinbar erfolgreiche Strategie zur kritischen Darstellung und Neuperspektivierung der Kolonialzeit besteht darin, die Marginalisierten und zum Schweigen gebrachten Teile der Sklavenhaltergesellschaft sprechen zu lassen. Dies wird anhand der Marronnage (cimarronaje auf Spanisch und marronage auf Englisch) besonders deutlich.

In der frankophonen Literatur (v.a. der Karibik) finden sich hochinteressante Werke, die sich um Figuren drehen, die aus der Versklavung auf den Zuckerrohrplantagen in die Gebirgswälder geflüchtet sind. Diese Form der Flucht aus der Sklaverei, die bei Erfolg die körperliche und geistige Freiheit verspricht, wurde von den Pflanzern und Kolonialregierungen mit Sklavenjägern und ihren Hunden bekämpft und durch Folter und Verstümmelung hart bestraft.

In diesem Seminar werden wir in erster Linie die literarische Analyse von ausgewählten Werken der frankophonen Erzählliteratur betreiben und dabei besonders auf die dekonstruktiven, post/kolonialen, ökokritischen und eskapistischen Aspekte achten.

- Profesor: Daniel Graziadei

- Profesor: Dagmar Stöferle