Demenz hat sich in den vergangenen Jahren von einem randständigen, verschwiegenen immer mehr zu einem zentralen gesellschaftlichen Thema entwickelt. Das liegt einerseits sicherlich an der großen individuellen Herausforderung, die die Erkrankung für die Betroffenen und deren Angehörige darstellt, aber auch an der drängenden sozialpolitischen Frage nach einem (in ganz unterschiedlicher Hinsicht!) angemessenen Umgang mit dieser „Volkskrankheit“.

Darüber hinaus, so lautet die These, die dieses Forschungspraktikum leitet, wurde Demenz bzw. Alzheimer auch deshalb ein so prominentes gesellschaftliches Thema, weil es zentrale gegenwärtige Fragestellungen und Werte berührt.

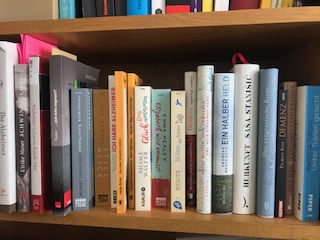

An den Erzählungen von Betroffenen selbst und deren Angehöriger sollen im Forschungspraktikum zentrale narrative Formen der Darstellung der Erkrankung und des Umgangs mit ihr analysiert werden. Wir erarbeiten uns am Material (Demenz-Romane, Erfahrungsberichte von Angehörigen bzw. Erkrankten) welche Möglichkeiten, die Krankheit und das eigene Leben mit ihr bzw. einem davon Betroffenen zu erzählen es empirisch gibt.

Hierzu gehen wir semantikanalytisch vor. Dieses Vorgehen impliziert auch die theoretische Frage, wie Erzählungen und Gesellschaft zusammenhängen. Wir fragen also auch danach, wie sich die offenkundige Attraktivität dieser speziellen Art von Erzählungen soziologisch erklären lässt?

- Trainer/in: Gina Atzeni