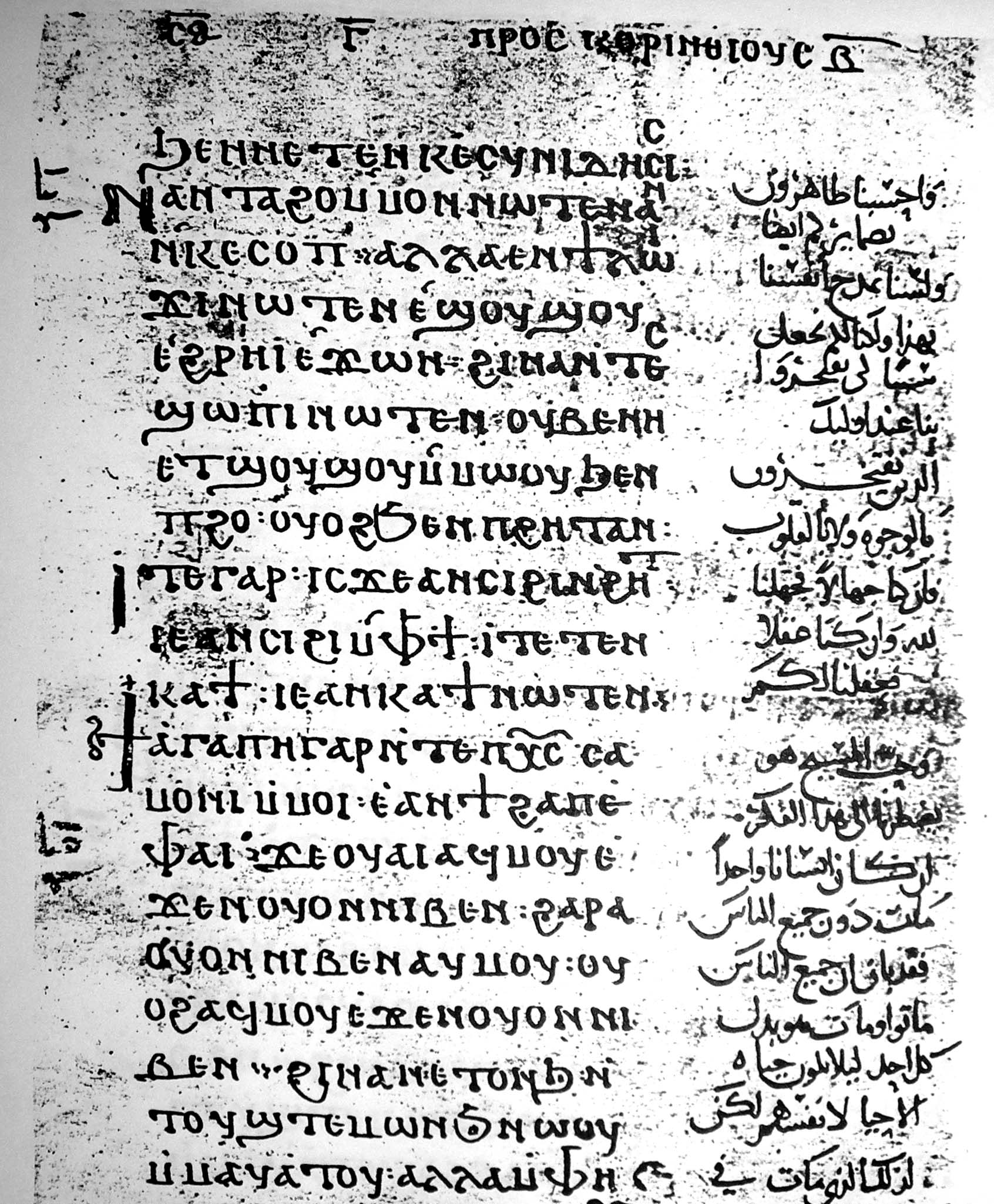

Im Rahmen des Blockseminars „Frühchristlicher Erinnerung auf die Spur

gekommen – Neutestamentliche Traditionen in koptischer Rezeption“ suchen

die Studierenden frühchristliche ‚Erinnerungsorte‘ der koptischen

Kirche auf. Apokryphe Texte, Predigten, Ikonen, archäologische Funde

u.v.m. werden Gegenstand des Seminars sein. Durch diesen sollen die

Teilnehmenden einen Einblick in die auf verschiedenste Weise greifbare

Rezeption und Fortschreibung neutestamentlicher Traditionen im ‚Land am

Nil‘ gewinnen, welches aufgrund seines großen kulturellen Erbes eine

bedeutende Fundgrube frühchristlicher Erinnerungen ist.

- Profesor: Cedric Büchner

- Profesor: Florian Rösch

Die Übung vermittelt bibeltheologisches Basiswissen. Anhand der gemeinsamen und angeleiteten selbstständigen Lektüre zentraler Texte sollen Themen, Inhalte und theologische Grundgedanken des Alten und Neuen Testaments erarbeitet und auf neue Texte eigenständig anwendbar werden. Exemplarisch werden Grundfragen eines sachgerechten Zugangs zu biblischen Texten besprochen, der die historische Verortung der Texte wahrnimmt und in diesem Rahmen deren Anliegen und Absicht entfaltet.

- Profesor: Maria Lang

Zwischen Jordan und Golgatha offenbart sich für Mk kein göttlicher Mensch, wohl aber die Menschlichkeit Gottes – ganz unten, in einer höchst weltlichen Welt.

- Profesor: Knut Backhaus

- Profesor: Cedric Büchner

- Profesor: Maria Lang

Der Ernstfall des Christseins ist die Gemeinde. Sie wird bleiben, wenn die Volkskirche geschwunden ist. Was aber ist, neutestamentlich gesehen, eine Gemeinde? Wozu ist sie da? Welche Lebensgestalt entspricht ihr? Wo liegt ihre Mitte, ihr Motor? Wie sind ihre Werte zu verwirklichen, ihre Konflikte zu klären? Wie verhalten sich „Kirche“ und „Gemeinde“ zueinander?

Die Vorlesung spürt die verschiedenen Gemeindetypen im Neuen Testament auf: christologisch (Leib Christi), dynamisch (Baustelle), stabil (Familie), biblisch (pilgerndes Gottesvolk), nachfolgezentriert (Lebens- und Lerngemeinschaft Jesu), agape-geprägt (Freundeskreis Jesu), elitär (Heimat von Gottes Außenseitern), alternativ (Kontrastgesellschaft), offensiv (Widerstandsnest).

Von den Urchristen kann man lernen, dass man seine Quelle im Schatten

suchen soll. Wir erleben derzeit keine kirchliche Krise, sondern eine

biblische Chance. Anders gesagt: Der biblische Zugang zum Thema

„Gemeinde“ ist dort gefunden, wo sie kein Problem darstellt, sondern

Probleme löst.

- Profesor: Knut Backhaus

- Profesor: Cedric Büchner

- Profesor: Maria Lang

Die sieben Ich-bin-Worte im Johannesevangelium, die jeweils mit einem

Bild verbunden sind, sind Schlüsselworte im johanneischen

Offenbarungskonzept. In ihnen konzentriert sich die johanneische

Christologie und Soteriologie; Jesus Christus offenbart den

hörenden/lesenden Jüngerinnen und Jüngern wer er ist und was er für sie

ist. Das Seminar will den Teilnehmenden durch die vertiefte

Beschäftigung mit den Ich-bin-Worten des Johannesevangeliums Grundzüge

neutestamentlicher Theologie vermitteln. Die Teilnehmerinnen und

Teilnehmer sollen die Leitgedanken und Textstrukturen des

Johannesevangeliums kennenlernen und die Kompetenz erwerben, das hier

Erprobte auch auf andere biblische Texte zu übertragen.

- Profesor: Cedric Büchner

Wer erfolgreich den Griechischkurs absolviert hat, erhält nicht nur ein Zeugnis, das für den Magister theologiae Voraussetzung ist. Er oder sie hat vor allem Sprachkenntnisse erworben, die einen vertieften Zugang zu den Texten des Neuen Testaments ermöglichen! Wie die frisch erworbenen Griechischkenntnisse für neue Entdeckungen in bekannten Erzählungen genutzt werden können, soll in dieser Lehrveranstaltung geübt werden. Mit Mk 14,1–15,47 nehmen wir uns einen Text vor, der einerseits für die Frage nach dem historischen Jesus von zentraler Bedeutung ist (vgl. Modulprüfung P14 am Ende dieses Semesters) und andererseits viele Bezüge zur jüdischen Umwelt Jesu aufweist (vgl. Vorlesung im Rahmen des Moduls 17). Im Zentrum der Veranstaltung steht die gemeinsame Erarbeitung des Textes, nicht nur in sprachlicher, sondern auch in inhaltlicher Hinsicht.

- Profesor: Maria Lang

- Profesor: Korbinian Stegemeyer

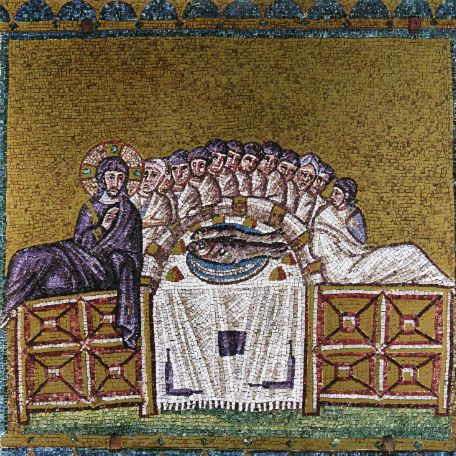

Die Eucharistie gehört zu den zentralen Geheimnissen des christlichen Glaubens. Das Seminar geht dem vielfältigen Zeugnis nach, das die neutestamentlichen Schriften bieten: von der Abendmahlsüberlieferung über die johanneische Brotrede, die Emmauserzählung, die Zeugnisse über das Brotbrechen und das Herrenmahl, die paulinischen Weisungen zu dessen Praxis bis hin zum Bild vom Hochzeitsmahl des Lammes in der Johannesoffenbarung.

- Profesor: Cedric Büchner

- Profesor: Maria Lang

Die eigenständige Auslegung der biblischen Schriften ist eine zentrale Kompetenz für jede/n Theologen/-in. Der breite Methodenkanon der Exegese erscheint beim ersten Kontakt aber oft unübersichtlich. Das Seminar will anhand exemplarischer neutestamentlicher Texte systematisch in die verschiedenen (diachronen wie synchronen) Methoden der Exegese einführen und Grundlagen für den problembewussten Umgang mit dem biblischen Textgut vermitteln.

- Profesor: Cedric Büchner

- Profesor: Maria Lang

Die Teilnehmer/-innen sollen das antike Erzählmotiv der Reise als symbolsprachliche Verdichtung des menschlichen Lebens in Grenzüberschreitung wahrnehmen. Sie sollen in religionsgeschichtlicher Hinsicht lernen, die Schnittfelder von frühjüdischer, urchristlicher und paganer Erzählkunst zu begehen, daraus exegetische Einsichten für den Umgang mit biblischen Reiseerzählungen gewinnen und damit nicht zuletzt etwas von jenem existentiellen Fernweh kennenlernen, ohne das man kaum Theologe sein kann.

Zeitlich reicht das Repertoire vom Gilgamesch-Epos bis zu Bunyans Pilgrim’s Progress. Der Schwerpunkt liegt auf den großen Reisenden Jesus und Paulus. Im Vordergrund steht die Erschließungsarbeit am Text, die durch Kurzreferate unterfüttert wird. Gute Kenntnisse der lateinischen und griechischen Sprache sind willkommen, aber nicht zwingend erforderlich.

- Profesor: Knut Backhaus

- Profesor: Cedric Büchner

- Profesor: Maria Lang

- Profesor: Renate Stangl

Solange die Kirche lebt, ist sie in der Krise. Solange sie in der Krise ist, lebt sie noch. Wer den Brief liest, den der Apostel Paulus um 54/55 n. Chr. an die Gemeinde der griechischen Hafenstadt Korinth schreibt, stößt auf eine Reihe von Problemen, die der Agenda des „synodalen Weges“ entnommen seien könnten: Parteienstreit, Recht und Vollzug des apostolischen „Amtes“, binnenchristliche Konkurrenz, sexuelle Skandale, Sexualethik, Rechtshändel, Ehescheidung und Wiederheirat, Ehelosigkeit, Maßstab von Freiheit und Bindung, Kompromisse mit der Mehrheitsgesellschaft und ihren (Un-)Werten, Christsein zwischen „Entweltlichung“ und Ghetto-Existenz, Bedeutung der Frau in Kirche und Gottesdienst, Sinn und Form christlichen Kulthandelns, Ordnung und Willkür im liturgischen Vollzug, Charismen und ihre Bedeutung für das Wachstum der Kirche, Zweifel an der Auferstehungsbotschaft, Glaubensverdunstung, Kirche und Geld. Für eine Gemeinde mit etwa 50 Mitgliedern sind dies nicht wenige Schwierigkeiten. Viel wäre für das Christsein gewonnen, wenn wir verstehen, wie Paulus sie löst.

Die Vorlesung stellt die Gemeinde von Korinth in ihrem urbanen, sozialen und religiösen Kontext vor und verfolgt ihr Alltagsleben. Mit Blick auf einzelne Briefpassagen erschließt sie dann die historische Eigenart der jeweiligen Problemlage und das von Paulus aufgezeigte Lösungsangebot, das auf bestechende Weise Theologie und Praxis verbindet. So wird an den konkreten Problemen deutlich, dass Krisen, kreativ verarbeitet, ein erstaunliches Chancenpotential bergen.

- Profesor: Knut Backhaus

- Profesor: Cedric Büchner

- Profesor: Maria Lang

- Profesor: Renate Stangl

- Profesor: Cedric Büchner

- Profesor: Maria Lang

- Profesor: Knut Backhaus

- Profesor: Gerd Häfner

- Profesor: Maria Lang

- Profesor: Renate Stangl

Das älteste Evangelium ist zugleich das kürzeste. Mit den wenigen erzählerischen Strichen und Episoden, die er berichtet, gelingt es Markus jedoch, zwischen dem Leser und dem Erzählten eine Gleichzeitigkeit herzustellen und so einen unmittelbaren Zugang zu Jesus von Nazaret zu schaffen. Der Leser ist eingeladen, in die Rolle der Jünger zu schlüpfen und das Evangelium von innen mitzuvollziehen.

Das Seminar erschließt die literarische und theologische Gestalt des Markusevangeliums und beschäftigt sich mit den für die markinische Christologie zentralen Texten.

- Profesor: Maria Lang

- Profesor: Renate Stangl

Paulus war nicht nur ein brillanter Theologe, sondern auch ein streitbarer Geist. In seinen Briefen spiegeln sich die Faszination der christlichen Anfangszeit, das Ringen darum, die christliche Botschaft in die plurale Lebenswelt des antiken Mittelmeerraums zu übersetzen, das persönliche Ringen des Paulus mit seiner Christuserfahrung und seinem Selbstverständnis, seine situationsorientierte theologische Problemlösungsstrategie und das Mühen um die Schaffung einer gemeinsamen Identität der Gemeinden. Die Teilnehmer/-innen sollen einen Zugang zu einem der großen urchristlichen Theologen und seinem Denken gewinnen, Theologie als Problemlösungspotential in dem exemplarischen Umfeld der frühchristlichen Gemeinden kennen lernen und die eigenständige Auslegung biblischer Texte erlernen. |

- Profesor: Maria Lang

- Profesor: Renate Stangl

Es gibt keine Jünger zweiter Hand, betont Kierkegaard, denn im

Verhältnis zum Ewigen gilt nur die Gegenwart. Eine ähnliche Einsicht

prägt das Vierte Evangelium: Es setzt seine Hauptperson Jesus Christus

in das unmittelbare Präsens und verortet so – im Modus narrativer

Vergegenwärtigung – Gottes Selbstmitteilung in der je aktuellen

Lebenswelt. In (lesender) Begegnung übt der Glaubende „Ewigkeit“ ein.

Die Hörer/-innen sollen am Beispiel repräsentativ ausgewählter

Offenbarungsszenen (grundlegend: Prolog, dann: Jüngerberufung,

Sterbeszene, Maria von Magdala, Geliebter Jünger) diesen mystagogischen

Erzählentwurf kennenlernen, der die Theologiegeschichte nachhaltig

beeinflusst hat und noch immer Glaubenspotential vertiefen kann.

- Profesor: Knut Backhaus

- Profesor: Cedric Büchner

- Profesor: Katharina Hauser

- Profesor: Maria Lang

Jesus von Nazaret wirkte im Hinterland der römischen Provinz Syrien etwa zwei Jahre in denkbar begrenzten Verhältnissen. Auf den ersten Blick ist es kaum möglich, geschichtlich unbedeutender zu sein. Was gab seinem Wirken dennoch Wirkung? Die Vorlesung zeichnet Jesu Weg nach. Sie nimmt seinen sozialen und politischen Horizont in den Blick, fragt nach der (fragmentarisch greifbaren) Vorgeschichte und nach Jesu (vergleichsweise umfassend dokumentiertem) Ende. Was diesem Leben an Länge abging, scheint durch Tiefe kompensiert worden zu sein. Ein Schwergewicht der Vorlesung liegt daher auf der religionsgeschichtlichen Verortung Jesu: Wo lagen seine religiösen Quellen? Woraus nährte sich sein Gottesbild und wie brachte er es zur Geltung?Warum starb er einen gewaltsamen Tod? So soll verstehbarer werden, warum dieses Leben auf den zweiten Blick weltverändernde Bedeutung gewann.

- Profesor: Knut Backhaus

- Profesor: Cedric Büchner

- Profesor: Katharina Hauser

- Profesor: Maria Lang

- Profesor: Maria Lang

- Profesor: Korbinian Stegemeyer

Die Passionserzählungen gehören zu den wirkungsreichsten Texten des Neuen Testaments, wie die Passionsspiele in Oberammergau anschaulich vor Augen führen, die ursprünglich in diesem Jahr wieder hätten stattfinden sollen und nun situationsbedingt auf 2022 vertagt wurden. Im Laufe der Jahrhunderte wurden die Passionserzählungen auf unterschiedlichste Weise in Kunst, Musik und Kultur umgesetzt und dargestellt. Im Theologischen Kolloquium sollen ausgehend von den vier Passionserzählungen in den Evangelien anhand ausgewählter Beispiele Chancen und Grenzen eines rezeptionsgeschichtlichen Zugangs zu den Passionserzählungen erörtert werden.

- Profesor: Maria Lang

In diesem Jahr stünden unter normalen Umständen die Oberammergauer Passionsspiele auf dem Programm (auch einer Exkursion des Lehrstuhls). Sie haben etwas Faszinierendes: Am Ursprung des Christentums standen keine Konzepte, sondern ein lebens- und leidensfähiges Individuum, das für die, die ihm näherkamen, Gottes Konzept selbst offenbarte. Zu den historisch wohlbegründeten Annahmen gehört die, dass Simon von Cyrene nach einer wahrhaft kurzen Begegnung am Karfreitag Jesus-Anhänger wurde. Man möchte wissen, was ihn dazu bewegt hat.

Über Jesu letzten Tag, vermutlich der 14. Nisan des Jahres 30, sind wir vergleichsweise gut informiert. Das Seminar verfolgt zunächst in einer ausschließlich historischen Perspektive die Stationen dieses Tages (Abschiedsmahl – Ölberg – Verhaftung – Prozess – Hinrichtung) und seine Handlungsträger (bes. Jesus, Judas, Petrus, Kajaphas, Pilatus, die Frauen, das Publikum). Ergänzend soll die rezeptionsgeschichtliche Tendenz, als Leser selbst in den Text „einzusteigen“ (z.B. Kreuzweg-Frömmigkeit, moderne Passionskunst, Passionsspiele), untersucht werden.

- Administrator: Knut Backhaus

- Administrator: Katharina Hauser

- Administrator: Maria Lang

- Administrator: Gudrun Nassauer

Christen stehen mitunter an der (inneren) Himmelstür. Sie klopfen an, aber niemand macht auf. Drinnen brennt kein Licht; vielleicht war das Haus niemals bewohnt (C.S. Lewis). – Eine solche Erfahrung ist der Ausgangspunkt des Hebräerbriefs, des ersten Dokuments einer reflektierten christlichen Theologie. Der „große Unbekannte“ unter den neutestamentlichen Schriften bewegt sich auf der Höhe seiner Zeit. Er beschreibt eine Welt, in der der Himmel wirklicher ist als der Alltag, das Wort mächtiger als die Mehrheitsmeinung, Gottes Lebensraum jetzt schon zugänglich wird. An diesem Drama nehmen die Lesenden mit ihrer eigenen Glaubensgeschichte teil. Sein Hauptakteur ist Christus.

Die Vorlesung zeichnet das Profil dieses „ersten Theologen“ und erschließt die Ressourcen seiner Glaubensrede für heute. Der Hebräerbrief ist weder kompliziert noch weltfremd. Er ist das leidenschaftliche Zeugnis von einem an-sprechenden Gott in erdschwerer Zeit und das Plädoyer für eine Kirche, die beweglicher wird, weil sie mit Blick auf Jesus Christus zu glauben lernt.

- Administrator: Knut Backhaus

- Administrator: Katharina Hauser

- Administrator: Gudrun Nassauer

| Kommentar | Wenige biblische Texte haben über die Jahrhunderte so prägend auf Glaube und Kultur gewirkt wie die lukanischen Kindheitsgeschichten (Lk 1–2). In ausgewählten Episoden über Geburt und Heranwachsen Jesu stellen sie eine christologische Lesebrille für das gesamte Evangelium bereit. Die Übung erschließt Komposition, Bedeutung und Wirkung dieser „Christology in a Nutshell“ und vertieft exemplarisch den sachgerechten wie problembewussten Umgang mit dem neutestamentlichen Textgut, wie er in den biblischen Methodenseminaren vermittelt wird. |

|---|---|

| Literatur | Wird in der ersten Sitzung bekanntgegeben. |

| Bemerkung | Die einstündige Veranstaltung wird zweistündig in der ersten Semesterhälfte durchgeführt und endet am 08.06.2020. |

| Leistungsnachweis | Die Veranstaltung wird im Rahmen einer Modulprüfung zu P 1 am Ende des SoSe abgeprüft. |

- Profesor: Martina Edenhofer

- Profesor: Maria Lang

Die eigenständige Auslegung der biblischen Schriften ist eine zentrale Kompetenz für jede/n Theologen/-in. Der breite Methodenkanon der Exegese erscheint beim ersten Kontakt aber oft unübersichtlich. Das Seminar will anhand exemplarischer neutestamentlicher Texte systematisch in die verschiedenen (diachronen wie synchronen) Methoden der Exegese einführen und Grundlagen für den problembewussten Umgang mit dem biblischen Textgut vermitteln.

- Profesor: Maria Lang

- Profesor: Korbinian Stegemeyer