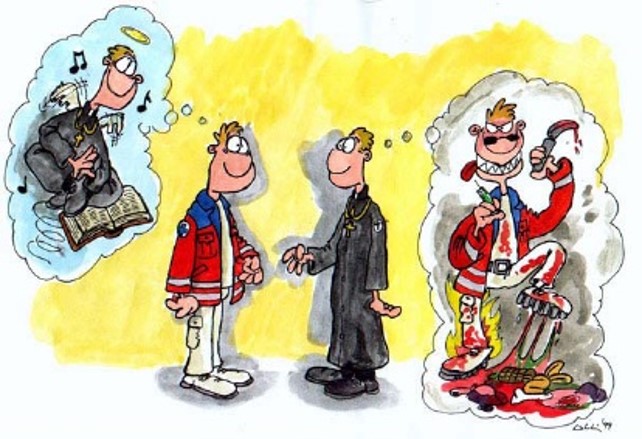

Einen Teil der Qualität der Theologie macht ihre Kommunikation aus. Sie

hängt besonders von den Personen ab, die Theologie öffentlich zum Thema

machen. Deshalb werden die kirchliche Öffentlichkeitsarbeit und ihr

Gegenüber, der Journalismus, anhand der Personen untersucht, die an

diesen gesellschaftlichen Orten wirken. Es wird aufgezeigt, was das für

die Zukunft der Theologie bedeuten kann.

- Trainer/in: Veronika Lütkenhaus

- Trainer/in: Veit Neumann

- Trainer/in: Amelie von Alten

- Trainer/in: Veronika Lütkenhaus

- Trainer/in: Veit Neumann

- Trainer/in: Amelie von Alten

- Trainer/in: Valerie Gastager

- Trainer/in: Veronika Lütkenhaus

- Trainer/in: Veit Neumann

- Trainer/in: Amelie von Alten

Ausgehend vom christlichen Menschenbild werden die Grundlagen der

Seelsorge gelehrt. Dazu gehören verschiedene Formen von Gesprächen

zwischen dem Alltagsgespräch und dem Fachgespräch.

Betrachtet werden

außerdem verschiedene Seelsorgemodelle und ihre theologischen

Begründungen. Wiederholt wird der Frage nachzugehen sein: Was ist

Seelsorge? Grundkompetenzen werden thematisiert, die den guten

Seelsorger und die gute Seelsorgerin ausmachen. Dabei wird auf

Psychologische Schulen und ihre Gesprächs- und Therapieansätze

eingegangen. Der Begriff der kritischen Lebenssituation wird mit

verschiedenen Typen von Krankheiten in Beziehung gesetzt, die das

menschliche Leben als gefährdet erscheinen lassen.

- Trainer/in: Veronika Lütkenhaus

- Trainer/in: Veit Neumann

- Trainer/in: Amelie von Alten

Ausgehend von vier Modellen der Sakramentenpastoral wird im Laufe der

Vorlesung insbesondere auf die Sakramente der Initiation eingegangen:

Taufe, Firmung und

Eucharistie. Immer wieder wird diskutiert, wie mit

dem Wandel auf dem Feld des Sakramentenempfangs umgegangen werden kann

und sollte.

- Trainer/in: Veronika Lütkenhaus

- Trainer/in: Veit Neumann

- Trainer/in: Amelie von Alten

- Trainer/in: Antonia Lehmann-Dronke

- Trainer/in: Andreas Wollbold

Das Seminar versteht sich als Verbindung von Forschung und Lehre. Dabei werden verschiedene Zugangsweisen und Methoden entwickelt, um Faktoren einer gelungenen Predigt herauszustellen. Ziel ist es, über bloß subjektive Einschätzungen („gut“, „interessant, „hat mir gefallen“, „gut katholisch“) hinauszukommen und nachvollziehbare, überprüfbare und übertragbare Kriterien der Predigtanalyse herauszustellen.

- Trainer/in: Antonia Lehmann-Dronke

- Trainer/in: Andreas Wollbold

Diese Vorlesung behandelt ganz unterschiedliche Fragen, die in den klassischen Traktaten der Pastoraltheologie zu kurz kommen, jedoch von größter Bedeutung für das Leben und Wirken der Kirche sind, so Struktur und Organisation der katholischen Kirche in Deutschland und in der Weltkirche, Kirchenfinanzierung, Personal, Personalauswahl und –förderung, Berufung und Berufungspastoral, Kirche und Kunst usw. Daneben werden auch einige Spezialfragen der Gemeindepastoral behandelt, etwa das Konfliktmanagement.

- Trainer/in: Antonia Lehmann-Dronke

- Trainer/in: Andreas Wollbold

Die weitgehende Stilllegung des kirchlichen Lebens während des Corona-Lockdown im März und April diesen Jahres traf viele Katholiken – kirchliche Mitarbeiter wie Laien – völlig unvorbereitet. Diözesane Richtlinien regelten den Umgang mit pastoralen Angeboten und Sakramenten und wurden sowohl kritisiert als auch gelobt. Seelsorgerinnen und Seelsorger in den Gemeinden waren vor die Herausforderung gestellt, auf die Gesundheit ihrer Gemeindemitglieder zu achten und dennoch präsent und erreichbar zu sein. Für die Gläubigen bedeutete der Lockdown einen Verzicht auf das vertraute gemeindliche Leben, eine Ermutigung zu Hausgottesdiensten während der Kar- und Ostertage und ein enormes Angebot an Online-Gottesdiensten. Während kirchliches Handeln und pastorale Angebote während des Lockdowns bereits wissenschaftlich untersucht und reflektiert werden, tritt die Sicht der Gläubigen, die „Trauer und Angst der Jünger Christi“ (GS 1) während des Lockdowns bislang in den Hintergrund. Im Seminar wird anhand des pastoraltheologischen Dreischritts von Sehen – Urteilen – Handeln zunächst die durch die staatlichen und kirchlichen Beschränkungen entstandene Seelsorgesituation untersucht, in einem zweiten Schritt werden anhand statistischer Erhebungen die Eindrücke und Erfahrungen der Gläubigen untersucht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminars werden in ausgewählten Gemeinden eine im Seminar erarbeitete statistische Erhebung anhand von Leitfadeninterviews und/oder Fragebögen durchführen und selbstständig auswerten. Ziel des Seminars ist es, einen ersten wissenschaftlichen Überblick über die Erfahrung der Gläubigen während der Corona-Beschränkungen zu erhalten.

- Trainer/in: Regina Frey

- Trainer/in: Amelie von Alten

- Trainer/in: Regina Frey

- Trainer/in: Philipp Hauptmann

- Trainer/in: Johannes Mayer

Die Veranstaltung wird via Zoom in drei mehrstündigen Blöcken gehalten.

Das Seminar möchte auf eine Anfängerstufe zu den umfangreichen Datenquellen und -banken sozialwissenschaftlicher Forschung zum Thema, Kirche, Religion und Pastoral hinführen und den Umgang mit ihnen erlernen. Dazu wird eine Bestandsaufnahme der wichtigsten Quellen vorgenommen und zur Arbeit mit ihnen angeleitet. Grundlegende Software wird vorgestellt, u.a. das DHVLab. Erste Schritte in anwendungsbezogener Statistik werden vorgestellt und eingeübt. Auf eigene Projekte in Magister-, Zolassungs- und Doktorarbeiten wird beispielhaft eingegangen. Eine Teilnahme wird insbesondere denjenigen empfohlen, die eine Spezialisierung in Pastoraltheologie anstreben.

Die Veranstaltung wird digital in 3 Blöcken durchgeführt. Die Termine und die Literatur bzw. Quellen werden mit den TN zu Beginn des Semesters abgesprochen.

Genaueres wird noch bekanntgegeben.

- Trainer/in: Regina Frey

- Trainer/in: Philipp Hauptmann

- Trainer/in: Antonia Lehmann-Dronke

- Trainer/in: Andreas Wollbold

Sakramentenpastoral steht wohl am meisten im Brennpunkt verschiedener und divergierender Kräfte und Erwartungen zwischen individueller, kulturell-sozialer und kirchlicher Religiosität. Nicht zufällig kommt es in ihr darum auch am häufigsten zu Missverständnissen, Konflikten oder zu pastoralen Formen, die dem Wesen der Sakramente, der beteiligten Personen und dem kirchlichen Auftrag kaum gerecht werden. Nicht zufällig hat aber auch keine andere Form der Pastoral ein so hohes missionarisch-evangelisierendes Potential, insofern sie weiterhin eine große Zahl von Christen (und zunehmend Nichtchristen) erreicht. Die Vorlesung beleuchtet diese spannungsvolle Situation, benennt die verschiedenen Faktoren, die im Spiel sind, und formuliert realistische Ziele und Entwicklungsmöglichkeiten. Sie behandelt vorrangig die Sakramente des Christwerdens, also Taufe, Firmung und Eucharistie, und beachtet dabei jeweils sowohl die derzeit üblichen Formen wie auch mögliche Weiterentwicklungen. |

- Trainer/in: Regina Frey

- Trainer/in: Philipp Hauptmann

- Trainer/in: Antonia Lehmann-Dronke

- Trainer/in: Andreas Wollbold

Die Homilie in der Eucharistiefeier ist der Höhepunkt einer Vielfalt von liturgischen und nichtliturgischen religiösen Redeformen. Gelingt es ihnen, Menschen anzusprechen und gleichzeitig dem Evangelium treu zu bleiben? Diese hohe Kunst kann wenigstens in Grundlagen erlernt werden, und dies ist notwendiger denn je. So gilt es, Predigt und religiöse Rede theologisch zu bedenken und praktisch vorzubereiten. Dabei ist die klassische Rhetorik mit ihrer Praxisnähe und begrifflichen Schärfe maßgeblich. Gleichzeitig wird aber auch die besondere Prägung des Sprechens im Namen Gottes herausgearbeitet. Einzelfragen bei den verschiedenen Stufen der Predigtvorbereitung („partes artis“) wie Predigttypen, Predigt als Lernprozess, Aufbau, Kreativität und Ins-Gespräch-Kommen mit den Hörern werden angesprochen. |

- Trainer/in: Regina Frey

- Trainer/in: Philipp Hauptmann

- Trainer/in: Antonia Lehmann-Dronke

- Trainer/in: Andreas Wollbold

- Trainer/in: Regina Frey

- Trainer/in: Andreas Wollbold

- Trainer/in: Regina Frey

- Trainer/in: Amelie von Alten

- Trainer/in: Andreas Wollbold

- Trainer/in: Regina Frey

- Trainer/in: Amelie von Alten

- Trainer/in: Andreas Wollbold

Die Seelsorge mit und für Einsatzkräfte birgt im Rahmen der kategorialen Seelsorgefelder sicherlich eine besondere Herausforderung. Die Notfall-, Polizei- und Militärseelsorge sowie Seelsorge in Feuerwehr und Rettungsdienst sind in Umfeldern tätig, die den Seelsorgenden eher fremd sind. Es gilt aber: Wo Menschen von heute Freude und Hoffnung, Trauer und Angst erfahren, besonders die Armen und Bedrängten, dort sind die Jüngerinnen und Jünger Christi gefordert, solidarisch zu sein (vgl. GS 1).

Das Seminar beschäftigt sich mit den konkreten Systemen und Lebenswelten der Einsatzkräfte und zeigt Möglichkeiten auf, um eine wirksame pastorale Arbeit zu implementieren. Seelsorge geschieht in diesem Setting oftmals im plötzlichen Angesicht von Sterben, Leiden und Tod, daher ist es umso wichtiger sich selbst und den eigenen Umgang mit dem „factum brutum“ zu reflektieren.

Neben dem Fokus auf den theologischen Fächerkanon, ist eine Einbeziehung der Erkenntnisse insb. aus Psychologie und Pastoralpsychologie unerlässlich.

- Dozent/in: Gerhard Deißenböck

- Dozent/in: Regina Frey

Die Vorlesung vermittelt Kenntnisse der Grundfragen pastoralen Handelns

der Kirche in moderner Gesellschaft. Dazu stellt es die Fachdisziplin

„Pastoraltheologie“ mit „Homiletik“ in ihren Themen, ihrem Aufbau und

ihrer Methodologie dar. Sodann wird eine theologische Gegenwartsanalyse

vorgetragen und Modelle pastoralen Handelns diskutiert. Ziel ist die

Einführung in die Verbindung von Theorie und Praxis beim pastoralen

Handeln.

- Dozent/in: Regina Frey

- Dozent/in: Antonia Lehmann-Dronke

- Dozent/in: Andreas Wollbold